中山道六十九次旅日記(8)

5日目(4月13日)水曜日

計画では6時出発だが、あさぎり荘は7時からの朝食時間だという。30分早くしてもらって6時半に朝食、7時出に変更した。今日は和田宿まで約40㎞、到着予定時間16時30分、宿泊は「民宿みや」だ。

朝の澄んだ空気が肺に入ってくるのが分る。少し肌寒いが、浅間山を見ながら和田宿を目指して歩く。まもなく道路拡張により昔のままでないが、両側に残る追分一里塚があった。追分一里塚は「慶長九年徳川家康の命により江戸を起点とし、主要街道に一里ごとに塚を築造させた。この中山道には一里ごとに街道の左右に塚が作られ、旅人往来の道標として重要な使命を果たしたのであった。」と道標に記してあった。

分去れの道標(わかされ)が目に入った。そこには【右、徒是北国街道 左、従是中仙道】中山道と北国街道分岐点に位置する「分去れ」は、今も賑わった在りし日の面影をとどめている。右は北国街道姥捨山「田毎の月(たごとのつき)」で知られる更科へ。左は中山道で京都へ、そこから桜の名所奈良吉野山へ向かうという意味である。街道を進むと右手に満開の桜が目に入った。日本橋を出発した時には桜は少し散っていた。気持ちが和む。足の調子も良い。

小田井宿に向けて進んでいくと、正面に蓼科、右後方に浅間山、左後方に八ヶ岳が見える。景色は少しずつ変わっていくが、時間の流れが止まったような錯覚に陥る。歩く旅ならではの醍醐味である。出発して1時間半ほどで、小田井宿に入り、しなの鉄道の御代田駅を右に見て、横断地下道を通り、岩村田宿まで約5㎞弱だ。あさぎり荘を出発して約1時半、佐久市に入った。

龍雲寺は屋根に武田菱がみられる。武田信玄が中興開山し、北信濃や西上州進出に龍雲寺を拠点にした。昭和6年に信玄の遺骨が境内で発見され、霊廟に安置されていると云う。 龍雲寺の鳥居の脇に、樹齢400年のケヤキがある。 幹は空洞で「住吉の祠」と云われ、境内には道祖神や石灯籠など多くの石碑や石祠があり、かつて旅人の信仰の対象になっていたという。

幕末皇女和宮が東下の折、野点をしたという「相生の松三代目」に到着した。石碑には「相生の松三代目」が彫られていた。野点(のだて) とは野外で茶を入れて楽しむことだ。この場所で休息してお茶を飲んだのだろう。141号線を横断し、中部横断自動車道の高架をくぐって根々井塚原の集落に入った。この集落は門構えの立派な家が目立って立ち並んでいるが、外に人影はない。腰の曲がった年配のおばあちゃんに私が挨拶すると、おばあちゃんから「今日は散歩にいい日よりだね。」と挨拶を返してくれたので、東京から歩いてきて今日で5日目だと答えたら、目を丸くして驚いていた。手を振って別れを告げた。

わずかな会話だが、なんとなく気持ち良い。遥か遠くに八ヶ岳を仰ぎ見ることが出来る。下塚原地区から塩名田宿への崖に面して所在した駒形神社が右手にあった。本殿は重要文化財に指定されている。宇気母智命(うけもちのみこと)を祀り、文明十八年(1486年)佐久郡の耳取城城主・大井正継が再興したと云われている。

付近は道本城に拠った根井氏の領する所で、中世には広大な大地を利用して牧場が営まれ、古くは馬の産地であり、「駒形神人」との関係が示唆されているという。駒形坂を下っていくと塩名田宿だ。

塩名田宿は千曲川河畔の情緒ある宿場で、現在、家並みは新旧入り混じっているが、茶屋、煙草屋、乾物など昔を彷彿とさせる屋号看板が下がっている。

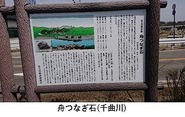

本陣跡を通り、塩名田宿で最も古式の町や様式を伝えている佐藤家の町屋があった。目標地点の千曲川の中津川橋に11時過ぎに着いた。千曲川を渡るには徒歩渡し、舟渡し、橋渡しがあったが、明治時代には船をつないで板をかけた舟橋で渡ったという。その時に舟をつないでいた舟つなぎ石が河原に一つ残っている。

急な登坂を上がっていき、千曲川からおよそ3㎞で八幡宿に着いた。そして八幡宿の北の布施川に囲まれた御牧ヶ原台地は、平安時代、望月牧という官営の牧場で朝廷に馬を献納していたという。右手に八幡神社があった。この神社は国の重要文化財に指定されているという。さらに足を進めていくと「旧中山道元禄の道標」が見えてきた。

そこには望月宿の名が石灯籠に鮮やかに彫られていた。八幡宿から望月宿まではおよそ3.5㎞、1時間弱の距離だった。望月宿は御牧ヶ原台地の官営の望月牧に由来するという。街道沿いには白壁土蔵土桁(だしげた)造りや格子の家並みが残っている。旧街道を宿場町の中心部に向って歩いた。

事前に調べておいた蕎麦屋に着いた。暖簾をくぐって、中に入るとご主人が出てきた。今日は予約があり対応できないと云われた。奥に10人程度の客がいるようだ。一人くらい何とかならないかと交渉したが、いつもは奥さんと一緒なのだが、今日は留守にして自分一人では何ともならないと云われた。

事前に調べておいた蕎麦屋に着いた。暖簾をくぐって、中に入るとご主人が出てきた。今日は予約があり対応できないと云われた。奥に10人程度の客がいるようだ。一人くらい何とかならないかと交渉したが、いつもは奥さんと一緒なのだが、今日は留守にして自分一人では何ともならないと云われた。 困った。急にお腹がすいてきた。仕方なく先に進むと、80歳位のおばあちゃんが軽トラから降りてきた。すかさず駆け寄って食事ができる店を訪ねたところ、道案内がもどかしいのか、途中で話すのを止めて、軽トラに乗せてくれた。約5分、バイパス142号線に出て、「天舟」というドライブイン形式の蕎麦屋に送ってくれた時は感謝感謝。お礼を言って見送った。店に入るとすぐに冷たい蕎麦茶が出てきた。一気にのみほした。

困った。急にお腹がすいてきた。仕方なく先に進むと、80歳位のおばあちゃんが軽トラから降りてきた。すかさず駆け寄って食事ができる店を訪ねたところ、道案内がもどかしいのか、途中で話すのを止めて、軽トラに乗せてくれた。約5分、バイパス142号線に出て、「天舟」というドライブイン形式の蕎麦屋に送ってくれた時は感謝感謝。お礼を言って見送った。店に入るとすぐに冷たい蕎麦茶が出てきた。一気にのみほした。 若い女性の店員さんに事情を話したところ、冷たい蕎麦茶のお代わりができる大きなピッチで持ってきてくれた。同時に塩分が必要だからとキュウリとナスの漬物を持ってきてくれた。気遣いの細やかな娘さんだ。そして天ざるそばが出てきた。天ぷらはもちろんのこと、そばも大変美味しかった。十割蕎麦とある。蕎麦好きの私にとって、美味しい蕎麦と天ぷら、何よりも塩味の効いたキュウリが美味しかった。旅先で困ったとき、ちょっとした心遣いを受けた経験は、いつまでも心に残るものである。おばあちゃん、娘さんありがとう。望月宿の旧街道の家並みは昔賑わった痕跡が随所にみられるが、近くにバイパスができ、交通の流れが変わると、正午過ぎにも関わらず、旧街道には行きかう人はいなかった。休息を十分に取り、142号線をしばらく歩いてから、旧街道に入った。茂田井は望月宿と芦田宿の間に位置し、旅人の休憩用の町場「間(あい)の宿」とよばれた。芦田宿は客殿、問屋場(といやば)、酒造蔵など

若い女性の店員さんに事情を話したところ、冷たい蕎麦茶のお代わりができる大きなピッチで持ってきてくれた。同時に塩分が必要だからとキュウリとナスの漬物を持ってきてくれた。気遣いの細やかな娘さんだ。そして天ざるそばが出てきた。天ぷらはもちろんのこと、そばも大変美味しかった。十割蕎麦とある。蕎麦好きの私にとって、美味しい蕎麦と天ぷら、何よりも塩味の効いたキュウリが美味しかった。旅先で困ったとき、ちょっとした心遣いを受けた経験は、いつまでも心に残るものである。おばあちゃん、娘さんありがとう。望月宿の旧街道の家並みは昔賑わった痕跡が随所にみられるが、近くにバイパスができ、交通の流れが変わると、正午過ぎにも関わらず、旧街道には行きかう人はいなかった。休息を十分に取り、142号線をしばらく歩いてから、旧街道に入った。茂田井は望月宿と芦田宿の間に位置し、旅人の休憩用の町場「間(あい)の宿」とよばれた。芦田宿は客殿、問屋場(といやば)、酒造蔵など 多くの建物で構成されている旧本陣土屋家が保存されているという。芦田宿を通り過ぎ、笠取峠の松並木の通りだ。道は整備され歩きやすい。その先には笠取峠の一里塚跡の石碑があった。その石碑には「中山道は,中仙道とも書くが享保元年(1718)に東山道の中枢の道であることから、中山道と呼ぶとあり、また木曽を通るので、木曽路ともいわれ、五街道の内では東海道に次いで江戸京都を結ぶ主要路線であった。この一里塚は一里毎につくられた道標の遺跡である。当時の輸送が宿ごとに荷物をつける習慣から、輸送距離を知るための路程道標でもあったとされ、その目印として松の木が植えられた。」と記されていた。道標に記されている長久保宿に向う。

多くの建物で構成されている旧本陣土屋家が保存されているという。芦田宿を通り過ぎ、笠取峠の松並木の通りだ。道は整備され歩きやすい。その先には笠取峠の一里塚跡の石碑があった。その石碑には「中山道は,中仙道とも書くが享保元年(1718)に東山道の中枢の道であることから、中山道と呼ぶとあり、また木曽を通るので、木曽路ともいわれ、五街道の内では東海道に次いで江戸京都を結ぶ主要路線であった。この一里塚は一里毎につくられた道標の遺跡である。当時の輸送が宿ごとに荷物をつける習慣から、輸送距離を知るための路程道標でもあったとされ、その目印として松の木が植えられた。」と記されていた。道標に記されている長久保宿に向う。 笠取峠の「峠の茶屋」を下って行くと、松尾神社前に「是より長久保宿」の木柱が立っている。長久保宿は最大で43軒の旅籠があり、中山道二十六宿の中では塩尻宿に次ぐ数を誇っていたという。

笠取峠の「峠の茶屋」を下って行くと、松尾神社前に「是より長久保宿」の木柱が立っている。長久保宿は最大で43軒の旅籠があり、中山道二十六宿の中では塩尻宿に次ぐ数を誇っていたという。

宿場の前後に笠取峠、和田峠を控えていたことや、善光寺へと続く北国街道、諏訪地方へ結ぶ大門道が分岐する交通の要衝だったこと、また温泉場でもある下諏訪宿に泊まる場合、前日に江戸方の旅人は堅町、翌日に京方の旅人は横町に泊まるのが好都合だったことが、大きな宿場町になった要因だと云われている。

明治初期に旅籠として建てられた「濱屋」は山間部の旅籠建築に多く見られる出桁造りになっているが、開業には至らず、現在は長久保宿歴史資料館一福処濱屋となって、休み処と宿場の成り立ちや街並みの紹介をしているという。4時を過ぎていたので、先を急いだ。四泊一里塚跡を通り過ぎると間もなく、旧道へY字路を右に行き、すぐに142号線と合流した。依田川にかかる大和橋を渡り、真直ぐ進むと和田宿に至る。今夜の「民宿みや」は大和橋手前を斜め左の152号線を進むことになる。和田宿に行くのには遠まわりになるが、この辺りには民宿はここだけだった。152号線に入り、左側に家が立ち並んでいた。

その先に遠くに「民宿みや」の看板が見えてきた。夕暮れが迫ってきたので、少しホットした気持ちだ。長久保宿から山間の旧道を歩いていると、行きかう人はいなかった。初めて訪れる土地で空も薄暗く、肌寒くなってきたからだ。到着地の民宿がだんだん近づいてくる。歩く速さも自然と早くなる。

到着時刻は16時56分、予定より1時間20分の遅れだった。歩数計を確認すると、40.6㎞58,062歩だった。玄関を開け、チェックインすると若い女将さんが対応してくれた。ハキハキとした感じの良い人だ。この民宿の予約は娘に取ってもらった。ネットが繋がりにくかったので、電話で予約した。娘は私が出発する前にも電話で和田峠の旧道の状態を確認してくれた。日本橋出発の1週間前は和田峠の頂上には雪が残っているという。この時に対応してくれたのが、今、目の前にいる若い女将さんだ。娘から、声の印象からすごく親切な人だと聞いていたが、全くその通りだ。部屋は八畳くらいの和室だ。

到着時刻は16時56分、予定より1時間20分の遅れだった。歩数計を確認すると、40.6㎞58,062歩だった。玄関を開け、チェックインすると若い女将さんが対応してくれた。ハキハキとした感じの良い人だ。この民宿の予約は娘に取ってもらった。ネットが繋がりにくかったので、電話で予約した。娘は私が出発する前にも電話で和田峠の旧道の状態を確認してくれた。日本橋出発の1週間前は和田峠の頂上には雪が残っているという。この時に対応してくれたのが、今、目の前にいる若い女将さんだ。娘から、声の印象からすごく親切な人だと聞いていたが、全くその通りだ。部屋は八畳くらいの和室だ。

すぐ洗濯をし、部屋に干し終わると風呂に入って、6時に夕食だ。食堂は厨房と壁で隔ててあり、配膳口が整理されている。テーブルが4つの小さな食堂だ。お客は50代の夫婦と男性1人、そして私の4人だった。最初はコロナ禍でもあり、黙食だったが、食事が終わってお茶を飲むころには、誰とはなしに話が始まった。男性は50代後半くらいで、九州在住で2~3日ずつ歩き、九州の旧街道はほとんど制覇し、東海道、山陽道なども制覇したという。

明日は望月宿方面に行くという。私とはタイプの違う歩きマニアと感じるとともに感心して聞いていた。ご夫婦は沖縄から来ているとのこと、夫婦で2~3日歩き、いったん帰宅し、翌月に2~3日の歩き旅に出るとのこと。明日は車で下諏訪に行き、下諏訪側から和田峠を越えて、戻ってくると云っていた。二人そろって歩きなれた様子だ。私は昨年東海道五十三次を13日間で京都まで行き、今年は日本橋から中山道六十九次を歩いて、5日目であること。14日間で京都の三条大橋に行く予定だと話したら、感嘆の声が上がった。そばで聞いていた若い女将さんが、下諏訪からの和田峠の登りはきついが、髙橋さんみたいに沓掛宿からこの「民宿みや」まで1日で来られる人であれば、こちらから登る和田峠は勾配が緩やかだから、ハイキングコースみたいだ。下りは急なので、気を付ければ、大丈夫だと云われた。そのうち民宿のご主人も出てきて大いに話に花が咲いた。

中山道六十九次旅日記(7)

4日目(4月12日)火曜日

6時に起床し、変更した今日の計画を確認した。 6時30分に朝食、7時30分にタクシーを予約、横川駅に7時50分到着、電車の到着時間は8時03分の予定だ。早速、朝食をとるため、食堂に行くと既に10人位の人達が作業服姿で食事をとっていた。

安中工業団地で仕事に来ている人達だ。準備を終えて、ロビーで待っていると、時間通りにタクシーが来た。タクシーの中で、大橋さんから予定通り横川駅着の電車に乗ったとメールが来た。大橋さんの提案で、中山道69次を歩いて旅をするのだから、今後、メールの文言はタクシーは早駕籠、電車は早馬との呼び名を変え

今日の予定は、松井田宿を早駕籠で通過し、横川駅で待ち合わせし、坂本宿、碓氷峠の旧道を登り、熊野神社から軽井沢宿に下り、沓掛宿と追分宿の中間にある宿泊地「あさぎり荘」までだ。 確認して間もなく7時45分に到着した。やはり早駕籠は早い。ここ横川駅は街道の面影が残り、峠の釜飯で有名な荻野屋がある。定刻通り横川駅に電車が入ってきて、大橋さん、田部井さんが下りてきた。田部井さんは初めて25㎞を浦和宿まで歩いたとは思えない程、元気な様子だ。サァー出発だ。旧道に入ると、ここは坂本宿だ。

芭蕉句碑の案内板の説明には、「寛政年間(1790年頃)、賈華本宿の俳人グループ竹睡庵連が、春秋庵加舎白雄先生に依頼し選句し書いてもらった句である。高さ1.67m、基幅1.37m、厚さ0.2m、刎石茶屋の下手にあったものを明治年間に中山道が廃道となったため現在地に移転した。」と記されてあった。旧道の入り口に近づいたとき、地元の人が手前の左手の方が旧道だと教えてくれた。私は絵地図と違うので、少し躊躇したが、2人は先に進んでいる。

芭蕉句碑の案内板の説明には、「寛政年間(1790年頃)、賈華本宿の俳人グループ竹睡庵連が、春秋庵加舎白雄先生に依頼し選句し書いてもらった句である。高さ1.67m、基幅1.37m、厚さ0.2m、刎石茶屋の下手にあったものを明治年間に中山道が廃道となったため現在地に移転した。」と記されてあった。旧道の入り口に近づいたとき、地元の人が手前の左手の方が旧道だと教えてくれた。私は絵地図と違うので、少し躊躇したが、2人は先に進んでいる。

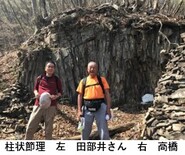

私も続こうとしたとき、地元の人が、熊が出るから、鈴をつけたほうが良いとアドバイスがあった。私は持っていなかったが、大橋さんが持っているようだ。2人を追いかけるようにいくと、安中遠足入口の立看板があったので、この道に間違いないとホットした。いきなり急な上り坂が続き、難儀した。道は狭く整備されていないので、歩きにくい。慎重に歩かないと捻挫する恐れがある。珍しい景観の岩石あった。柱状節理といい、火成岩の冷却、固結するとき、亀裂が生じ、自然に四角または六角の柱状に割れたものであると記されてあった。

先頭は大橋さん、2番目に田部井さん、そして私が 3番目、横川駅からおよそ1時間半、刎石の覗きと云われる場所に着いた。しばし休憩を取り大橋さんと記念写真、背景に坂本宿が一望のもとに見える。しばらく整備されたハイキングコースが続くとガイド本にあるが、前半の急な坂道を登ったため、体力を消耗した。息切れもする。前を行く2人は早い。私は疲れてくると後ろから大きな声で「小休止」と何度か叫んだ。休憩後、すぐに「四軒茶屋跡」の看板が目に入った。このような峠の奥深い所に、かつて茶屋があったとは驚きだ。刎石山の頂上で昔ここに四軒の茶屋があった屋敷跡である。今でも屋敷跡が残っている(力餅、わらび餅などが名物であった) と記されてあった。現在では誰一人としてすれ違う人はいないが、四軒も茶屋があり、石垣跡の大きさから往時が偲ばれる。

寛文2年(1662)には十三軒の立場茶屋ができ、 寺もあって茶屋本陣には上段の間が二か所あったという。

明治の頃、小学校もできたが、現在は屋敷跡、墓の石塔、畑跡が残っている。山中学校跡は「明治十一年、明治天皇ご巡幸の時、児童が二十五人いたので、二十五円の奨学金の下附があり、供奉官から十円の寄付」があったという。このような厳しい街道を、明治天皇のご巡幸があったことも驚きだが、 小学校まであり、運営していたことに、再度驚いた。

旧校舎を過ぎて間もなく先頭の大橋さんが立ち止まっている。静かにするようにと後ろを向いて、止まるように両手を挙げていた。近づいてみると大きなニホンカモシカがうずくまっている。体長1.5m以上はある。30秒ほど立ち止まって様子を見ていたが、こちらを見ているだけで、動く気配がなかった。我々3人は静かに通り過ぎた。熊でなくてよかった。横川駅を出発して3時間を過ぎ、 11時40分頃だった。最後の熊野神社まで、2㎞の標識があった。あともう少しだ。最後の山中坂の長い登り坂の頂上に行けば、ゴールともいえる熊野神社に到着する。熊野神社は群馬県と長野県の県境に建てられてあり、神社の真ん中に境界があり、神社の宮司さんは群馬県側と長野県側にそれぞれ二人滞在している。12時半に到着。

名物の力餅を楽しみにしていたが、無情にも休業の旗が風になびいていた。田部井さんの提案で旧軽井沢に美味しい蕎麦屋があるとのこと。旧軽井沢に向って下り坂を下って行った。この辺りは熊野神社に参拝者のために道は舗装されていた。間もなく旧軽井沢の繁華街にはいろうとしたとき、右手に「日本聖公会

軽井沢ショー記念礼拝堂」の案内板と奥に礼拝堂が見えた。

そこには「カナダ生まれの英国国教会(聖公会)宣教師A・Cショー師が家族を伴い軽井沢で避暑生活を始めたのは1886年(明治19年)、師は毎夏のこの地を訪れ、静思・静養・休養・信仰の場とするとともに、礼拝堂を設けて霊的よりどころとした。現在の礼拝堂は1895年(明治26年)に由緒あるこの地に建てられ、今もなお天地創造の神を賛美し、祈祷、静思、聖書読修の場としてここを訪れるすべての人に開放されている」と記されてあった。軽井沢を現在の避暑地に切り開いたのは、明治時代にこの地を訪れた西洋人だとは知っていたが、宣教師のA・C・ショー(アレクサンダー・クロフト・ショー)師その人である。

初めて知った。学生の頃、テニスの合宿を軽井沢で行い、この地には何度か足を運んだが、メインストリートの奥に行かなかったので、気付かなかった。昼食の蕎麦屋に着いたのは午後1時を過ぎていた。天ざるそばを注文し、冷たい水を立て続けに飲みほした。田部井さんお勧めのそばは美味しかった。

コンビニで水を買い、歩き始めると国道18号線との合流地に中山道沓掛宿の宿場碑があった。ここから国道に入っていく。右手には旧近衛文麿別荘(市村記念館)がみえ、軽井沢中学校を左に曲がり直ぐに右に曲がると旧中山道だ。湯川の灰を渡って、再度国道18号線に合流し、中軽井沢駅前通りを直進する。このあたりも国道と旧道が入り組んでいるので間違えやすい。この中軽井沢駅前の交差点が沓掛宿の中心地である。なごりは旧脇本陣の元・旅館枡谷本店と八十二銀行駐車場の脇本陣蔦屋跡碑、本陣土屋の表札がある民家ぐらいであると云う。「魔の石」と云われる大きな石があった。玉垣明神魔の石の案内によると「昔、神社の前の道端に大きな石があって馬の乗り降りに便利でしたが、利用した人に足を患う人が多くあって、魔の石と呼ばれていた。皇女和宮が徳川へ輿入れの時に患いがあってはと、取り除こうとしたが、大きく重くて動かなかった。後の明治天皇のご巡幸の時にはこの石が簡単に掘り出せた。村人はあまりの不思議さに驚いてこの石を境内に安置して玉垣を巡らせ「玉垣明神としてまつった」」と記されてあった。

その境内とは遠近宮(おちこちのみや)のことである。遠近宮は、「御祭神は磐長姫命。創建は不詳だが、借宿地方開発の当所守護神として奉祀された。「信濃なる浅間の山に立つ煙 遠近人のみやはとがめん」 (伊勢物語)という在原業平作の有名な歌にちなんで名づけられたと思われる。磐長姫命は浅間山の守り神であり、富士山の木花咲耶姫命の姉君であり、特に安産の守護神として御神徳が高い。」といわれている。都育ちで京都のなだらかな山並みを見慣れた業平にとっては、山頂から噴煙をたなびかせる荒々しい浅間山の様子にさぞや驚愕し、畏怖の念を覚えたとのことでした。

ここから10分もしないうちに「あさぎり荘」に着いた。外観は2階建ての少し大きな民家である。チェックインし、部屋に落ち着いたのは15時40分予定より、10分の遅れだった。今日の歩いた距離は歩数計によると31㎞、35,686歩だった。碓氷峠の山道を歩いたので、シューズがひどく汚れていた。玄関の洗い場で汚れを落とし、玄関で乾燥させてもらった。風呂に入り、リラックス。

2階の部屋から見える浅間山を見ながら、

中山道六十九次旅日記(6)

3日目(4月11日)月曜日

5時起床し、6時にホテルを出発した。今日の予定は安中宿を過ぎ、松井田宿寄りに位置する「ビジネスホテル宝泉」だ。約39kmの行程、到着時間は午後3時の予定だ。日程表を作るとき、出来るだけ碓氷峠手前まで行こうと計画した。昼過ぎには碓氷峠のゴールともいえる熊野神社に到着したいからだ。そのために初日50km、2日目は49kmと無理な距離の計画を立てた。3日目は松井田宿までの41kmを計画したが、松井田宿近郊に宿泊する旅館がない。松井田駅から5km~10kmの距離に温泉旅館があるが、それでは45km~50kmを歩くことになる。3日続けて50kmを歩くのは、自分の現在の体力では無謀だ。最初の難所の碓氷峠を無事に超えることができない。昨年の東海道五十三次を歩いた時も箱根の旧道を越えて、芦ノ湖で宿泊し、体力の温存を図るか、そのまま三島宿まで行くか悩んだ。そのため出発前に46kmの歩行を6回行い、自信をつけた。そして三島宿までいくことにした。箱根は標高約850m、碓氷峠は標高1200mだ。体力温存のため、松井田宿手前に見つけたのがビジネスホテル宝泉だ。周辺の状況を確認することなく、予約を入れた。これがのちに行程を変更するほどのアクシデントになるとは思いもよらなかった。

今日の予定は本庄宿を出発し、新町宿、倉倉賀野宿、板鼻宿、安中宿を通って、早い時間にホテルに入り足の疲れを取る予定だ。天気予報では気温が12~26℃と高くなるのが心配だ。出発して順調に旧中山道に入り、金鑚神社を右手に見て、462号線を陸橋で渡り、しばらく歩くと左手に浅間山古墳(せんげんやまこふん)の案内板があり、赤い鳥居があった。

この古墳は前方後円墳で、国の史跡に指定されている。関東地方で太田天神山古墳、舟塚山古墳に次ぐ第3位の規模で、4世紀末から5世紀初頭の築造と云われている。次に神流川の神流橋を目指した。橋を渡ると神流川古戦場の碑があった。神流川の戦いは、天正10年6月16日(1582年7月5日)から6月19日にかけて、織田信長が本能寺の変によって敗死したのち、織田方の滝川一益と北条氏直北条氏邦が武蔵国賀美郡周辺で争った戦いで、戦国時代を通じ関東地方で最も大きな野戦と云われている。

この古墳は前方後円墳で、国の史跡に指定されている。関東地方で太田天神山古墳、舟塚山古墳に次ぐ第3位の規模で、4世紀末から5世紀初頭の築造と云われている。次に神流川の神流橋を目指した。橋を渡ると神流川古戦場の碑があった。神流川の戦いは、天正10年6月16日(1582年7月5日)から6月19日にかけて、織田信長が本能寺の変によって敗死したのち、織田方の滝川一益と北条氏直北条氏邦が武蔵国賀美郡周辺で争った戦いで、戦国時代を通じ関東地方で最も大きな野戦と云われている。 北条軍5万、滝川方の上州軍1万6千で戦ったと云う。かつて歴史小説を読み漁っていたが、この戦いは初めて知った。滝川一益は近江国甲賀郡の生まれで、織田氏の宿老の一人で、織田信長に従い天下統一の事業に貢献した人物だ。この時の時刻は7時半を回っていた。

北条軍5万、滝川方の上州軍1万6千で戦ったと云う。かつて歴史小説を読み漁っていたが、この戦いは初めて知った。滝川一益は近江国甲賀郡の生まれで、織田氏の宿老の一人で、織田信長に従い天下統一の事業に貢献した人物だ。この時の時刻は7時半を回っていた。

倉賀野は中山道の十二番目の宿場で大変栄えていたが、鉄道が敷設されると衰退してしまった。安楽寺の御本尊は七仏薬師如来であるが、古墳の中にある仏様で大変珍しいお寺、

次に向った高崎宿は商業が盛んな城下町で、本陣・脇本陣は既になかった。高崎は今や大都会だが、乾櫓やお堀を残す高崎城址、鍛冶町、鞘町など城下町ならではの町名に昔日をしのぶことが出来る。市内に入って上越新幹線の高架をくぐり、上信電鉄の踏切を渡り、左手に南高崎駅を見て、高崎市内中心部に入っていった。通行人は閑散としていたが、歩道は綺麗に整備されていた。高崎駅前通りの交差点にファミレスがあったので、12時前だが、昼食をとることにした。気温が高かったので、少し疲れた。ランチを頼みアイスコーヒーをお代わりして、大腿筋前部を伸ばすため、靴を脱ぎ正座して45分ほど休憩した。足の疲れが和らいだが、腰に違和感がある。次に進む旧中山道のチェックポイントは君が代橋、板鼻宿の鷹之巣橋、松井田宿手前のホテルだ。

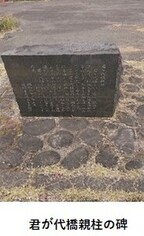

ファミレスを後にして本町3丁目を左折し、しばらくすると鳥川にかかる「君が代橋」が見えた。橋の手前端に鳥川の「君が代橋」親柱の記念碑があった。明治11年に明治天皇が北陸東海行幸のとき、馬車で木橋を渡られたことを記念して命名されたと云う。この「君が代橋」の親柱は昭和6年に木橋から鋼橋にかけ替えられた時のもので、昭和52年よ10年の歳月をかけて、三層構造のインターチェンジが建設され、「君が代橋」も新たに架け替えられたため、ここに移設されたと記してあった。この「君が代橋」からは赤城、榛名の山々が一望できるはずの日は春霞ではっきり見ることが出来なかった。

このまま真直ぐに行くと信州街道を行くが、左に折れると旧中山道に進む。案内板に少林だるま寺直進2㎞、直進小諸、安中とあった。今から200年前天明3年に浅間の大噴火など天変地異が多く起こり大飢饉となった。この惨状を見かね、少林寺達磨寺の東獄和尚は農民の困窮を見かねて、寺に伝わっていただるまの絵より木型を起こし、農民の副業として張り子の達磨の作り方をおしえた。現在も高崎の達磨として全国に名が知られ、板鼻の町にも達磨工房が多くみられると云う。

このまま真直ぐに行くと信州街道を行くが、左に折れると旧中山道に進む。案内板に少林だるま寺直進2㎞、直進小諸、安中とあった。今から200年前天明3年に浅間の大噴火など天変地異が多く起こり大飢饉となった。この惨状を見かね、少林寺達磨寺の東獄和尚は農民の困窮を見かねて、寺に伝わっていただるまの絵より木型を起こし、農民の副業として張り子の達磨の作り方をおしえた。現在も高崎の達磨として全国に名が知られ、板鼻の町にも達磨工房が多くみられると云う。この上豊岡はダルマ工房が多いせいか、街道沿いに達磨のモニュメントが多数あった。周りの山々を見ながら、

碓氷川沿いの道路(国道18号線)を歩き、板鼻下町を真直ぐ進み、板鼻宿に入った。本陣跡の碑と共に皇女和宮資料館が目に入った。この建物は、板鼻宿本陣に付属した書院で、建設年代は2説ある。

|

|

中山道六十九次旅日記(5)

4時に起床したが、前日50km近く歩き、気温も4月初旬としては高く、疲労がたまっている。その上、腰に違和感があり心配だ。30分入念にストレッチを行い、ホテルを6時に出発した。今日は42kmを歩き、到着 時は15時の予定だ。コンビニでおにぎり、パンと水を買い、歩きながら食事をした。

約45分で鴻巣宿の「ひなの里通り」入った。鴻巣宿は約300年のひな人形制作の歴史と伝統を誇る町であり、産業観光館「ひなの里」には、鴻巣雛や裃雛などが展示されているが、朝早いので、開館していない。残念だが、見学することはできなかった。通りの左側に徳川家康ゆかりの勝願寺があった。境内に足を踏み入れ、見学することにした。

約45分で鴻巣宿の「ひなの里通り」入った。鴻巣宿は約300年のひな人形制作の歴史と伝統を誇る町であり、産業観光館「ひなの里」には、鴻巣雛や裃雛などが展示されているが、朝早いので、開館していない。残念だが、見学することはできなかった。通りの左側に徳川家康ゆかりの勝願寺があった。境内に足を踏み入れ、見学することにした。広い敷地内には信州真田藩祖の信之(幸村の兄)の三男、真田信重と母の小松姫のお墓が並んで建立されていた。小松姫は本田忠勝の娘で家康の養女になり真田信之に嫁ぎ、1620年2月24日に没したと碑文に記してあった。当山に深く帰依した信之の二女松姫がここ勝願寺に分骨造塔したという。

真田家は戦国時代から江戸初期にかけて、甲斐国の武田信玄の家臣となった地方領主で、領主の真田昌幸は長男の信之は徳川方に、次男の信繁(幸村)は豊臣方に出仕させ、信之は家康の重臣本田忠勝の娘小松姫と結婚した。30代のころ徳川家康や太閤記の小説を読み、幸村が大阪城の出城真田丸を作り、東軍を大いに苦しめたこと、信之が弟と敵味方に分かれて戦い、どちらが勝っても負けても真田家が生き残る戦略をとった。

真田家は戦国時代から江戸初期にかけて、甲斐国の武田信玄の家臣となった地方領主で、領主の真田昌幸は長男の信之は徳川方に、次男の信繁(幸村)は豊臣方に出仕させ、信之は家康の重臣本田忠勝の娘小松姫と結婚した。30代のころ徳川家康や太閤記の小説を読み、幸村が大阪城の出城真田丸を作り、東軍を大いに苦しめたこと、信之が弟と敵味方に分かれて戦い、どちらが勝っても負けても真田家が生き残る戦略をとった。そして信之の直系の子孫が、現在、愛知淑徳大学教授の真田幸光氏だ。

私は真田教授の東アジア地域経済や国際金融市場のメカニズムの話を聴くのが好きなので、今回の旧中山道の旅で、ここ勝願寺に真田家ゆかりのお墓を発見して、うれしくなった。 歩いて旅をする小さな喜びだ。しばらく立ち止まっていた。 気が付くと、朝起きた時の腰の張が和らいでた。足の調子もよい。箕田観音堂、氷川八幡神社を順調に通り過ぎ、吹上駅を左手に見て、吹上神社に着いた。この神社は吹上夏まつりでおなじみの吹上神社だ。年越しから年始三が日にかけては地域の人や、吹上駅から徒歩5分とアクセスが良いことから電車で初詣に訪れる参拝客でにぎわいを見せていると云う。

私は真田教授の東アジア地域経済や国際金融市場のメカニズムの話を聴くのが好きなので、今回の旧中山道の旅で、ここ勝願寺に真田家ゆかりのお墓を発見して、うれしくなった。 歩いて旅をする小さな喜びだ。しばらく立ち止まっていた。 気が付くと、朝起きた時の腰の張が和らいでた。足の調子もよい。箕田観音堂、氷川八幡神社を順調に通り過ぎ、吹上駅を左手に見て、吹上神社に着いた。この神社は吹上夏まつりでおなじみの吹上神社だ。年越しから年始三が日にかけては地域の人や、吹上駅から徒歩5分とアクセスが良いことから電車で初詣に訪れる参拝客でにぎわいを見せていると云う。

吹上神社を後にして荒川堤「久下の長土手」に入った。右手に桜の花が少し散っていたが、心が和む。菜の花の黄色がきれいだ。単調な長い土手を歩くには心地よい。

気持ちよく歩いておいたが遠くに大きな赤い橋が見える。

絵地図を見ても進行方向に大きな橋などないのだ。川(荒川)を渡って、間違いがはっきりした。なぜか真直ぐ行くところを左折して、荒川を渡ってしまった。橋の名前を見ると久下橋と書いてあった。なぜ間違ったかわからない。元の道に戻るのが嫌なので、前に進むためにナビで熊谷宿を目指して行くことにした。なるべくナビを使わず、旧中山道の絵地図だけを見ていこうとしたのが、失敗

絵地図を見ても進行方向に大きな橋などないのだ。川(荒川)を渡って、間違いがはっきりした。なぜか真直ぐ行くところを左折して、荒川を渡ってしまった。橋の名前を見ると久下橋と書いてあった。なぜ間違ったかわからない。元の道に戻るのが嫌なので、前に進むためにナビで熊谷宿を目指して行くことにした。なるべくナビを使わず、旧中山道の絵地図だけを見ていこうとしたのが、失敗 の原因だった。結局大きく迂回して荒川大橋を渡り、熊谷宿に入った。この荒川大橋が遠くに見えた橋だった。熊谷駅手前を右に曲がり、八木橋百貨店に行くところ、ロスタイムが大きかったので、先を急ぐことにした。旧中山道の両側にあった百貨店を統合した結果、八木橋百貨店の中に旧中山道が通っている。テレビの番組を見て、一度現地に行ってみたかった。残念だが仕方ない。昼食は街道沿いの「とんでん」で刺身盛り合わせご飯セットを注文した。休息と本庄宿までの道順を確認し、深谷宿を目指して出発した。国道17号線を通り、熊谷警察署の前を過ぎてからY字路を斜め左に曲がり、旧中山道に入った。宮塚古墳通りを突っ切ると国道17号線に合流し、少し歩いて斜め右に進むと旧中山道だ。新道と旧道が折り重なるようになっている。旧道を忠実に進むときに間違えやすい。2時間ほどで旧深谷宿の東の常夜燈が歴史を物語るように立っていた。この常夜燈は東の常夜燈で、西の常夜燈の区間約1.7kmが深谷宿である。江戸時代中山道深谷宿の東と西の入口に建てられ、旅人の便が図られた。高さ約4mで、中山道筋で最大級の常夜燈であると云う。唐沢川を渡り、旧道沿いに龍宮神社、岡部藩主阿部家歴代の墓碑がある源勝院、普済寺そして小山川にかかる滝岡橋を渡って本庄宿に入った。本庄宿は中山道の中でも有数の大きな宿場町で、江戸時代末期には本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠70軒、人口4,554人を数えたと云う。徳川氏の家臣小笠原信嶺が城主となるが、関ヶ原の戦い後、移封され、廃城となり江戸幕府領となって、宿場町、商人町として発展したと云う。朝は8時頃から半袖のシャツに着かえるくらいの気温だったが、午後から一段と気温が上昇し、本庄宿までにペットボトル4本、途中のコンビニで休憩を取りながら、冷たいアイスコーヒーを2杯飲んだ。脱水症状には気を付けて、多くの水分を補給したが、トイレにはいかなくて済むくらい汗をかいた。ホテルに着く直前午後4時ガソリンスタンドに大きな温度計があった。なんと27℃。この暑さだと足が前に進まないのは無理もないと思った。

の原因だった。結局大きく迂回して荒川大橋を渡り、熊谷宿に入った。この荒川大橋が遠くに見えた橋だった。熊谷駅手前を右に曲がり、八木橋百貨店に行くところ、ロスタイムが大きかったので、先を急ぐことにした。旧中山道の両側にあった百貨店を統合した結果、八木橋百貨店の中に旧中山道が通っている。テレビの番組を見て、一度現地に行ってみたかった。残念だが仕方ない。昼食は街道沿いの「とんでん」で刺身盛り合わせご飯セットを注文した。休息と本庄宿までの道順を確認し、深谷宿を目指して出発した。国道17号線を通り、熊谷警察署の前を過ぎてからY字路を斜め左に曲がり、旧中山道に入った。宮塚古墳通りを突っ切ると国道17号線に合流し、少し歩いて斜め右に進むと旧中山道だ。新道と旧道が折り重なるようになっている。旧道を忠実に進むときに間違えやすい。2時間ほどで旧深谷宿の東の常夜燈が歴史を物語るように立っていた。この常夜燈は東の常夜燈で、西の常夜燈の区間約1.7kmが深谷宿である。江戸時代中山道深谷宿の東と西の入口に建てられ、旅人の便が図られた。高さ約4mで、中山道筋で最大級の常夜燈であると云う。唐沢川を渡り、旧道沿いに龍宮神社、岡部藩主阿部家歴代の墓碑がある源勝院、普済寺そして小山川にかかる滝岡橋を渡って本庄宿に入った。本庄宿は中山道の中でも有数の大きな宿場町で、江戸時代末期には本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠70軒、人口4,554人を数えたと云う。徳川氏の家臣小笠原信嶺が城主となるが、関ヶ原の戦い後、移封され、廃城となり江戸幕府領となって、宿場町、商人町として発展したと云う。朝は8時頃から半袖のシャツに着かえるくらいの気温だったが、午後から一段と気温が上昇し、本庄宿までにペットボトル4本、途中のコンビニで休憩を取りながら、冷たいアイスコーヒーを2杯飲んだ。脱水症状には気を付けて、多くの水分を補給したが、トイレにはいかなくて済むくらい汗をかいた。ホテルに着く直前午後4時ガソリンスタンドに大きな温度計があった。なんと27℃。この暑さだと足が前に進まないのは無理もないと思った。中山道六十九次旅日記(4)

1日目(4月9日)土曜日

4時に起床。中山道六十九次の旅の始まりだ。昨年の東海道五十三次の旅と違い難所であるいくつもの峠を越えなくてはならない。自然と気合が入る。昨年と違うのは3人の友人が途中の行程で合流することだ。前日にコンビニで購入したおにぎりや飲み物などで簡単に朝食を済ませ、待ち合わせ場所である日本橋由来碑に向った。ホテルから徒歩5分だ。すでに田部井さんが待っていた。田部井さんは毎日一万歩近く歩いているとのこと、浦和宿辺りまで行くことになった。出発だ。神田駅を左手に見て、秋葉原駅を右手に見ながら、神田明神を通り過ぎ、東京大学赤門に到着した。この赤門は加賀前田家加茂屋敷の御守殿門で、朱塗りなので赤門と呼ばれていた。私は23才まで東京の品川区と大田区に住んでいたが、赤門に来るのは初めてだ。記念写真を撮り、足を進めると間もなく諏訪山吉祥寺の石碑があった。

この吉祥寺は太田道灌が江戸城築城の際、現在の和田倉門のあたりに「吉祥庵」を立てたのが始まりと云われている。更に進むと「本郷追分」に出た。直進すると岩槻街道(日光御成道)へ、左が中山道だ。次のチェックポイント「高岩寺とげぬき地蔵」に向った。巣鴨駅を通り過ぎたあたりから国道17号線と旧中山道が分かれて行く。ナビを見ながら「高岩寺とげぬき地蔵」に向ったが、狭い道に誘導されていくので、おかしいと思いながら歩いているともと来た道に戻ってしまった。二人で歩いていると昔話に夢中になり、道に迷ってしまった。田部井さんのアドバイスにより、国道17号線に出ていくことにした。蕨宿までほとんど国道17号線と一緒だからだ。荒川の戸田橋を渡り、蕨宿に入った。浦和宿に入ったところで、田部井さんは浦諏訪山吉祥寺石碑和駅に向かい、ここで別れた。毎日健康のため散歩をしているとのこと、ここまで約25km、健脚だ。私はそのまま国道17号線を進み、北浦和駅で旧中山道(鴻巣桶川さいたま線・164号線)に入り、大宮宿に向った。さいたま新都心駅を過ぎると氷川神社参道入り口の石灯籠に出会った。

この一の鳥居から三の鳥居まで、約2kmの並木道が続き明治期には鬱蒼とした杉並木だったが、現在はケヤキを中心とした並木を形成している。大宮宿は氷川神社の門前町から始まったといわれ、鳥居まで、約2kmの並木道が続き明治期には鬱蒼とした杉並木だったが、現在はケヤキを中心とした並木を形成している。大宮宿は氷川神社の門前町から始まったといわれ、平安時代の古社で武蔵国一宮として伝統と格式を誇っていた。一の鳥居から約2kmの参道は、江戸幕府が参道の両側の民家を移転させ宿場町として整備したとされる。参道の両側の民家を移転させ宿場町として整備した

この一の鳥居から三の鳥居まで、約2kmの並木道が続き明治期には鬱蒼とした杉並木だったが、現在はケヤキを中心とした並木を形成している。大宮宿は氷川神社の門前町から始まったといわれ、鳥居まで、約2kmの並木道が続き明治期には鬱蒼とした杉並木だったが、現在はケヤキを中心とした並木を形成している。大宮宿は氷川神社の門前町から始まったといわれ、平安時代の古社で武蔵国一宮として伝統と格式を誇っていた。一の鳥居から約2kmの参道は、江戸幕府が参道の両側の民家を移転させ宿場町として整備したとされる。参道の両側の民家を移転させ宿場町として整備した

旧道沿いには古い家がかなり残っていた。本来、この桶川宿で宿泊するのが、丁度よいのだが、標高1200mの碓氷峠は、昨年、東海道を旅した時の箱根850m比較しても350m高い。調べれば調べるほど峠越えに自信が持てなくなってきた。朝6時頃出発して碓氷峠の頂上熊野神社に正午に到着、途中疲れても3時までには到着しないと、宿泊地の「あさぎり山荘」に着くころには暗くなってしまうので、出来るだけ碓氷峠の近くに行きたいと計画した。そのため、桶川駅一つ先の北本駅に宿泊するため、やむなく初日に50km近く歩くことにした。初めての50km歩行は不安が大きかったが、挑戦することにした。北本は桶川宿と鴻巣宿の中間の鴻巣宿よりにある。北本の街並みが作られたのは、江戸時代の初期に元宿村が中山道の宿駅として整えられたのが始まりで、その後現在の鴻巣の地に移され、宿場の有った所は、本宿(元宿)と呼ばれ、これが北本の地名になったとのこと。

北本駅近くのビジネスホテルに到着したのは16時40分、計画より10分遅れだ。計画では47kmだが、歩数計では51km、72,610歩を要した。午後、気温が高くなったので、ペットボトルの水とスポーツ飲料を5本飲んだ。いつもは3本だが、気温が高くなると水分を取る量が多くなり、疲れた。部屋に入り足を冷やしてから、Tシャツ・下着等の洗濯をしてから、フロントで近くのレストランマップをもらい、5分位の所にある食堂に行った。一度歩くのを止めると短い距離でも歩くと足裏が痛い。生ビールと刺身定食を注文したが、コロナ感染防止のため、両方とも扱っていないと言われたので、瓶ビールとカツ丼を頼んだ。メニューの種類が少ないので、選択肢はなかった。客は私一人、老夫婦二人で営んでいる食堂だった。スマホで一日のニュースをチェックしながら、時間をかけて食事した。お客が一人入ってきたところで、勘定を済ませ、部屋に戻った。明日のためにストレッチを十分に行い、足裏のマッサージも丹念に行った。今日は、午後から25℃近い気温だ。このような高い気温では脱水症状を起こしかねない。明日の天気も気温が高そうだ。明日のチェックポイントは簑田氷川神社、熊谷宿の八木橋百貨店、深谷宿の深谷市役所を通り、小山川に架かる滝岡橋を渡って、本庄宿のビジネスホテルの「ホテル本庄」までの約47㎞の行程だ。9時に就寝。一日目が終わった。